重庆港忠县港区新生作业区一期工程(设计奖2023)

重庆港忠县港区新生作业区一期工程

(2022~2023年度第二批优秀设计一等奖)

申报单位 中铁长江交通设计集团有限公司

一、项目基本情况

重庆港是长江上游最大的内河主枢纽港和全国内河主要港口之一,是西部地区物资水陆联运枢纽,是西部地区通江达海最便捷的“出海口”。重庆港忠县港区新生作业区位于忠县新生镇,是重庆长江上游航运中心的核心组成部分之一,是位于三峡库区腹心地带的优良深水港,应发挥港口集聚效益,加快产业转型升级步伐,力争建设成为沿江经济带的有力支撑和重要保障。

重庆港忠县港区新生作业区占地4500亩,岸线总长2500m,规划建设5000吨级泊位14个,年通过能力3000万吨。新生作业区一期工程由重庆中交新生港建设发展有限公司作为项目业主组织建设。新建1个60载车位汽车滚装泊位和7个5000吨级(水工兼顾10000吨级)多用途泊位及相关配套设施,年设计通过能力1240万。

二、技术难点和特点及创新点

为落实创新驱动发展战略,在新生作业区一期工程设计中,采取了一系列创新举措。

1. 长江上游首个万吨级码头,破解万吨级船舶靠泊和装卸技术难题,实现江海联运。

本项目为长江上游首个万吨级码头,前沿装卸设备的前伸距较5000吨级增加20%,水工建筑物所受荷载更加复杂,使直立式码头设计增加很大技术难度,项目对此复杂情况下的大水位差架空直立式码头设计开展科技研究,获得科技进步二等奖,应用于忠县港区新生作业区一期工程。

2. 创新港口布局模式,实现港产城融合发展。

在港口设计布局上充分借鉴国外先进港口及物流园区布局经验,首次采用“前港中仓后园”+港产城融合的模式,使港口、产业、城市紧密相连,为外向型企业提供了高效率、多样化、低成本的物流服务,大大增强重庆对“一带一路”国家及沿线省市货源的辐射能力。

3. 创新港口地基处理技术,有效克服高回填的影响。

本工程陆域回填高度最大有50多米。项目综合采用砂岩类材料回填+分层碾压+分层强夯+基础底部增加土工格栅相结合的处理方法,大幅减少陆域回填带来的工后沉降,同时创新使用轨道可调节性螺栓,有效克服了地基沉降带来的影响。

4. 创新港口智能化发展模式,打造内河具有引领性的智能化港口。

借助“互联网+”、 信息技术等手段,努力打造内河具有引领性的智能化港口发展模式。采用远程控制自动化装卸设备,实现集装箱、件杂货的装、卸、堆、取的自动化远程操控,对提高码头装卸率、减少安全事故的发生、实现环境友好型自动化码头的建设具有重大意义。

5. 创新大水位差码头港工技术,破解三峡库区深水筑港难题。

本工程位于三峡水库常年库区,施工受三峡水库蓄水和长江洪水的双重影响。设计中充分考虑万吨级船舶荷载,创新采用钢护筒-钢筋混凝土组合结构,通过建立码头结构模型试验以及Ansys、Matlab对复杂条件下码头荷载最不利工况组合计算分析,破解三峡库区深水筑港难题。同时形成了《重庆港大水位差架空直立式码头基础设计及施工技术指南》地方指南,并获得国家发明专利23项,国家实用新型专利4项,软件著作1项,出版专著1部;发表论文160篇,其中SCI论文10篇,EI论文16篇,培养博士10余名,硕士百余名,引领了我国内河港口科技的自主创新,推动内河水运行业技术进步。

6. 创新大水位差码头岸电技术,填补国内空白,荣获国家发明专利。

为解决靠港船舶燃油自发电带来的污染问题,项目自主创新大水位差码头船用岸电装置,获得国家发明专利1项,国家实用新型专利3项。1#滚装泊位设置的岸电为全国首例大水位差滚装泊位岸电系统。

7. 创新船舶污水收集系统,保护长江生态环境。

为实施长江经济带船舶和港口污染治理,促进航运绿色发展,通过技术攻关,实现“船-港-城”无缝衔接,确保船舶污水“零排放”。

四、成果应用

1. 创新大水位差码头港工技术,破解三峡库区深水筑港难题,并在忠县新生港、主城果园港、万州新田港、涪陵龙头港等二十余项重大工程中得到成功应用。

2. 创新船舶污水收集系统,示范并指导重庆地区内河大水位差直立式码头船舶污染物接收设施的建设和运用。

五、经济和社会效益

1. 创新大水位差码头港工技术,使大水位差码头建设成本降低20%以上,工期缩短30%以上,经济效益显著。

2. 创新大水位差码头岸电技术,该项技术每年可减少烟气污染物排放31吨,每年可节约费用100万元,取得了显著的环境、社会和经济效益。

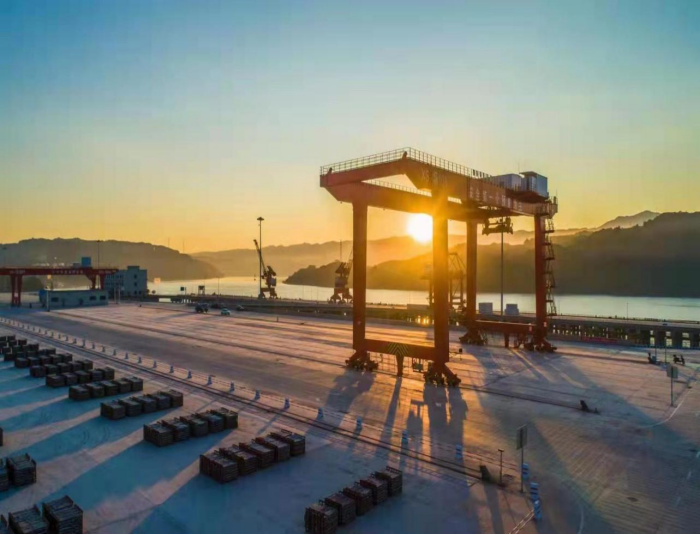

码头前沿

后方堆场